Das Olympische Bildungsmagazin

Ten years after: Marc Hodler

- Jens Weinreich

- 11. Dezember 2008

- 09:29

- 22 Kommentare

Es war der 11. Dezember 1998, als der Schweizer Marc Hodler, damals Präsident des Ski-Weltverbandes und einst auch IOC-Vizepräsident, diese Treppe herunter und anschließend ins Plaudern kam. Mit seinen Erzählungen im Glaspalast von Lausanne löste er ein sportpolitisches Erdbeben aus: Den so genannten IOC-Bestechungsskandal, die größte Krise in der Geschichte des IOC.

Die ‚Marc-Hodler-Treppe‘ zu Lausanne

Die offizielle IOC-Geschichtsschreibung sieht das so (pdf). Zum Jubiläum biete ich eine ultralange Lektüre (wer’s nicht in einem Ritt schafft: nochmal versuchen am Wochenende), die ersten Seiten des Buches „Der olympische Sumpf“, dass ich vor den Olympischen Spielen in Sydney gemeinsam mit Thomas Kistner geschrieben habe. Verlinkt und optisch aufgehübscht wird später, wenn ich wieder meinen Arbeitsplatz im IOC-Glaspalast eingenommen habe.

Nur soviel vorab: Wer hier im Blog die Geschichten über Jean-Marie Weber, den ich gestern in der IOC-Zentrale traf, und die 138 (+18) ISL-Bestechungsmillionen verfolgt, weiß, dass damals, im aufregenden Winter 1998/99, wirklich nur Sünderlein geopfert wurden. Voilà:

Ein Häufchen Elend

Es war seine letzte Reise nach Lausanne. Eine, die ihm verdammt schwer gefallen war. Wie oft eigentlich hatte ihn ein langer Flug von Karthoum über Frankfurt nach Genf geführt? Vom Flughafen Cointrin ging es dann immer mit einer sternenbewehrten Edelkarosse in das Verwaltungszentrum der mouvement olympique, der olympischen Bewegung. Knapp 50 Kilometer am Genfer See entlang, der hier Lac Léman genannt wird. Er hatte all diese Termine genossen, und er war stolz darauf. Schließlich leistete er als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) Dienst am Weltsport, ach, an der Jugend der Welt überhaupt und am Weltfrieden, nicht zu vergessen. Den Psalm hatte er mit seinen Freunden, diesen prächtigen Kameraden, lange Jahre heruntergebetet, und er hat an seine Bestimmung tatsächlich geglaubt.

Doch diesmal, im März 1999, war alles ganz anders. Er befand sich auf seiner olympischen Abschiedstour. Das Kürzel IOC hatte, schwerlich zu leugnen, keinen guten Klang mehr in der Welt. Auch sein Name war binnen dreier Monate in keinem angenehmen Zusammenhang in den Medien aufgetaucht, von Hongkong bis Vancouver, von Reykjavik bis Daressalam: Der 58 Jahre alte Zein El Abdin Mohammed Ahmed Abdel Gadir aus dem Sudan galt plötzlich als Inbegriff des korrupten Sportfunktionärs. Er gehörte zu jenen vornehmlich afrikanischen IOC-Mitgliedern, deren Ausschluß nahe war.

Nichts als Ärger in diesen Tagen. Und dann blieben irgendwo zwischen Khartoum und Genf auch noch seine Koffer verschollen. Das Hotel Palace, die Lieblingsabsteige des IOC in Lausanne, der capitale olympique, erreichte er lediglich mit einem Stück Handgepäck. Ein Kosmetiktäschchen, das von einem Lufthansa-Flug in der ersten Klasse zeugte.

Als Gadir spätabends in die Nobelherberge eincheckte, störten die in der Lobby lauernden Reporter. Viele von ihnen waren zum ersten Mal in Lausanne, geschickt zumeist von den politischen Redaktionen, denn längst war das IOC kein Fall mehr für die Sportressorts. Unter dem Schlagwort Olympiagate wurden diese Geschichten über Betrug und Bestechung zusammengefasst, und das weltweit, nicht nur in der Washington Post. Aufgeregt rannten die Berichterstatter mit lilafarbenen Broschüren herum, den offiziellen IOC-Biografien. Aufmerksam verglichen sie die Fotos in den Heftchen mit den Gesichtern im Palace. Es dauerte nur Sekunden – Gadir konnte der Meute nicht entweichen, sie stürzte sich auf den kleingewachsenen Herrn im Safari-Look.

In den fast zwei Jahrzehnten zuvor hatte sich selten ein Journalist um Gadir bemüht. Dabei hätte er einiges erzählen können, schließlich war er ein ungewöhnliches Mitglied im exklusivsten Zirkel des Weltsports. Zum ersten Mal war er 1983 aufgenommen worden, da hatte er schon eine lange Karriere als Kommandeur der sudanesischen Fallschirmjäger hinter sich; zwei Mal war er auch Minister gewesen, verantwortlich zunächst für die Tierressourcen des Landes, später für Jugend, Sport und Soziales.

Aber die Zeiten ändern sich schnell in einem Land wie dem Sudan. 1985 wurde Gadir nach einem gescheiterten Militärputsch unter Hausarrest gestellt. Zwischenzeitlich saß er sogar im Gefängnis. Er wandte sich hilfesuchend an das IOC-Exekutivkomitee, doch die noblen Sportkameraden zeigten wenig Mitleid: Weil er wegen der Arrestierung bei drei IOC-Vollversammlungen fehlte, verbannten sie ihn im Mai 1987 in Istanbul aus dem Gremium.

Drei Jahre später, kaum war Gadir wieder auf freiem Fuß, nahm ihn der Clan der Opportunisten während der Session in Tokio zum zweiten Mal auf. Ein Mann mit zwei Mitgliedschaften, eine ungewöhnliche Geschichte – doch sein Werdegang interessierte nicht an jenem Abend im März 1999. Gadir war aus anderem Grunde ein begehrter Interviewpartner. Er wich den Fragestellern nicht aus. Der General a. D. stellte sich den Herausforderern.

Während also der Concierge des Palace geflissentlich herumtelefonierte und sich nach dem Verbleib des Gepäcks erkundigte, ließ sich Gadir zehn Meter weiter auf ein winziges, elegantes Kanapee plumpsen. Er war zwar müde, aber nicht feige. Er wollte sich erklären, so peinlich es auch war. Mochten Kollegen die Gratis-Leistungen vom Olympiabewerber Salt Lake City frech eingefordert haben – nicht er. Gadir, der längst nicht mehr zur Herrschaftskaste des Sudan gehörte, hatte den Verlockungen der smarten Mormonen auf Dauer nur nicht widerstehen können. Im von Bürgerkrieg und Korruption schwer gezeichneten Sudan, einem der ärmsten Länder der Welt, habe er die Dollars vom Salzsee gebraucht, um seine zehnköpfige Familie zu ernähren – so jedenfalls versuchte sich Gadir gegenüber einer hausinternen IOC-Untersuchungskommission herauszureden. Die Zahlungen wertete er als einen „Akt olympischer Solidarität“.

Gadir bot ein Bild des Jammers, als er in den weichen Kissen des Sofas versank. Ein Häufchen Elend. „Glauben Sie mir“, stöhnte er, „ich bin kein schlechter Mensch. Ich befinde mich nur in einer dummen Situation.“ Umstellt von Journalisten und Kamerateams kramte er in seiner Hemdtasche nach einem Stück Tabak. Vergeblich. Zum Vorschein kamen nur Flugtickets. Als ihm dann jemand eine Zigarette reichte, griff er dankbar zu. Immer wieder wischte er sich Tränen aus seinen rotunterlaufenen Augen. Die Worte gingen ihm schwer über die Lippen, weil er sich zuvor schon an der Bordbar seines Fliegers getröstet hatte. „Für mich ist alles vorbei“, preßte Gadir heraus. „Nach dieser Sache werde ich sterben. Mein Leben ist beendet, mein Ansehen ist ruiniert.“ Und das alles nur wegen eines „Aktes olympischer Solidarität“? Der Begriff wird noch häufiger eine Rolle spielen in diesem Buch.

Das Bewerbungskomitee von Salt Lake City hatte Gadirs Sohn Zuhair insgesamt 18.000 Dollar für dessen Studium an der Southern Mississippi University gezahlt. An Gadir persönlich wurden von Oktober 1994 bis Juni 1995 monatlich 1.000 Dollar auf ein Konto bei der National Westminster Bank in London überwiesen. Die letzte Zahlung erfolgte am 7. Juni 1995 – neun Tage später wurde Salt Lake City in Budapest zum Winter-Olympiaort 2002 gekürt.

Es habe sich lediglich „um übliche finanzielle Transaktionen“ gehandelt, sagte Gadir. „Ganz offiziell, von Bank zu Bank.“ Ganz offiziell, weil IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch und das Exekutivkomitee jederzeit darüber unterrichtet gewesen sein sollen. Genauso wie über die vielen Sach- und Geldspenden, um die Gadir für die sudanesische Olympische Akademie gebeten hatte – ob nun Sydney, Peking oder Berlin. „Ich habe sie gefragt, sie haben es getan. Ist das etwa Bestechung?“, wollte Gadir von den Journalisten wissen.

Was ist das schon im Vergleich zu den großen Summen, die sonst bewegt werden? Das Geld ist ja für sinnvolle Dinge benutzt worden und nicht dazu, um ins Kabarett oder zu Prostituierten zu gehen.

Was war denn schon dabei, daß er einst auf einer Inspektionsreise in der deutschen Hauptstadt allein 3.115 Mark Kosten für Zimmerservice, Minibar, Wäscherei, Telefon und Speisen verursachte? Der Steuerzahler kam dafür auf. In drei Dutzend anderen Städten wurden die Rechnungen ebenfalls beglichen, egal ob er, wie in Stockholm, „mehr oder weniger ständig betrunken herumlief“, wie die Bewerber Jahre später an das IOC meldeten; egal ob er, der Offizier aus dem heißen, trockenen Sudan, irgendwo auf der Welt Sportstätten für olympische Winterspiele inspizierte.

„Das ganze System ist ein Rezept für eine Katastrophe“, hatte Manchesters Olympiawerber Mike Dyble einst gesagt. „Da sind um die 100 Mitglieder, die wie Staatschefs durch die Welt reisen, in den besten Hotel-Suiten untergebracht werden und die verschwenderischsten Mahlzeiten essen, die eine Stadt zu bieten hat.“

Was im IOC also über Jahrzehnte zum Tagesgeschäft gehörte, sollte nun Gadirs olympisches Ende sein? Das konnte er einfach nicht verstehen. „Das Exekutivkomitee opfert einige kleine Mitglieder, dabei trägt es doch die Verantwortung“, rief er. „Ich werde Samaranch und seinen Leuten sagen, daß sie diese Verantwortung endlich akzeptieren sollen. Das IOC braucht Reformen bis tief in seine Führung hinein.“

Zwei Tage später steckte dem General dann ein dicker, schwerer Kloß im Hals. Auf der Krisen-Session im Palais de Beaulieu, als jedem Delinquenten noch zwanzig Minuten Redezeit zugebilligt waren, stotterte er kleinlaut herum. Im Kreise der Lieben wurde er ganz sentimental. Seine Reformvorschläge waren gar nicht mehr gefragt. Das Urteil war unumstößlich, und brutal zudem. Nur vier Kameraden stellten sich auf seine Seite, 86 votierten für seinen Ausschluß.

Gadir fand keine Gnade im Olymp. Es gab nur einen, den es härter traf: Jean-Claude Ganga aus dem Kongo, dessen Abschiedsgruß war ein Abstimmungsergebnis von 88:2. Dagegen Seiuli Paul Wallwork aus Samoa, dieser begeisterte Rugbyspieler, immer zu lustigen Sprüchen aufgelegt, nimmermüde auf Achse in der Welt des Sports, obwohl seine Heimat dummerweise fernab der großen Stadien und Kongreßzentren gelegen ist: Wallwork bekam 67 Gegenstimmen und hätte bei 19 Stimmen auf seiner Seite als einziger das rettende Drittel fast beisammen gehabt. Klarer waren die Voten bei Lamine Keita (Mali/72:16), Sergio Santander Fantini (Chile/76:12) und Augustin Carlos Arroyo (Ecuador/72:18).

General Gadir wurde am Abend danach nicht mehr gesehen im Palace-Hotel. Wogegen Arroyo Haltung bewahrte. Der elegante Mann, einst Botschafter, Richter und Direktor einer Süßwarenfabrik, betrat stilvoll die Bar. Seine bezaubernde Gefährtin Flor Isava-Fonseca, IOC-Mitglied aus Venezuela, hatte ihn ausgeführt. So plauderte das Pärchen, ein jeder der beiden näherte sich stramm dem neunten Lebensjahrzehnt, einmal mehr über gute alte Zeiten, als man noch scherzen durfte, wenn eine Olympiavergabe anstand.

Wie 1993 in Monte Carlo bei der Verkündung des Olympiagastgebers 2000. Da hatte die gute Flor zum Einmarsch des IOC, unter den Klängen der olympischen Hymne, ein Halstuch umgelegt – ein Zeichen für Sydneys Bewerberchef Rod McGeoch, der daran erkannte, daß Sydney weit vorne war. Oder 1991 in Birmingham, als Arroyo seiner Sportfreundin auf der Treppe zum Sitzungssaal zuraunte: „Wir stimmen für Nagano.“

Es war ja ihr kleines Geheimnis, sie haben immer zusammen abgestimmt. Nun ja, vielleicht sollte auch erwähnt werden, daß Nagano die Winterspiele 1998 gewann, und daß Arroyo im Herbst zuvor in den japanischen Alpen eine ausgedehnte Erkundungstour unternommen hatte. Ihm, seiner Frau und einem weiteren Begleiter gefiel es dort ausnehmend gut.

Vier Jahre später votierte der unabhängige Juror dann für Salt Lake City, das ist jedenfalls anzunehmen, schließlich hatten die aufmerksamen Mormonen ihm, dem Hundezüchter, einen prächtigen Golden Retriever vermacht. Wunderschön war auch der Skiurlaub, den Arroyo anläßlich einer seiner vielen Besuche in Utah mit seiner Familie unternahm. Die Kosten von 19.000 Dollar beglich der nette Bewerberchef Tom Welch. Arroyos Verteidigung 1999 vor den IOC-Polizisten fiel etwas dürftig aus: „Hätte ich dabei fragen sollen, wie teuer es war?“

Manchmal hat er gefragt, zum Beispiel, ob Tom Welch nicht seiner Stieftochter ein bisschen unter die Arme greifen könne. Das Salt Lake City Bid Committee vermittelte Nancy Rignault einige Jobs und überwies noch ein paar Dollar, 23.000, für deren Lebensunterhalt. Weil man schon mal am Scheckausstellen war, landeten 15.000 Dollar auch auf Arroyos Konto. Aus lauter Freundlichkeit.

So ging es zu im Internationalen Olympischen Komitee. Wie die öffentliche Inventur ergab, hatten während der fünften, endlich erfolgreichen Olympiabewerbung von Salt Lake City (zwischen 1991 und 1995) rund dreißig Umgarnte, also gut ein Drittel des IOC-Bestands, in unterschiedlichem Maße reüssiert. Sechs wurden hinausexpediert. Vier waren bereits vor der 108. Session zurückgetreten: Bashir Mohamed Attarabulsi (Libyen), Pirjo Häggman (Finnland), Charles Mukora (Kenia), David Sikhulumi Sibandze (Swaziland). René Essomba aus Kamerun war in der Zwischenzeit verstorben. Zehn Mitglieder wurden in gebotener, ganz unterschiedlicher Schärfe verwarnt. Einige freigesprochen, andere Fälle gar nicht erst weiter verfolgt. Von Korruption aber, wie weltweit offenbar irrtümlich verbreitet, könne keine Rede sein, legten die Oberjuristen des IOC fest. „Einige wenige“ Mitglieder hätten sich lediglich „unethisch verhalten“, lautete die offizielle Sprachregelung.

Die Lage wurde schon im Januar 1999 in Lausanne von drei Exekutivmitgliedern, die auch der Adhoc-Kommission angehörten, mit geballter juristischer Kompetenz analysiert: „Es war Amtsmißbrauch“, sprach Vizepräsident Richard Pound (Kanada), ein Experte für Steuerrecht. „Man hat Dinge verlangt, das waren keine kriminellen Aktionen.“ In die gleiche Kerbe hieb Vizepräsident Kéba Mbaye (Senegal), ein Richter:

Im juristischen Sinne ist das keine Korruption, denn das setzt ja ein Handelsangebot voraus. Es gibt keine Spur vom Kauf oder Verkauf von Stimmen. Hier gibt es nur moralisch zu beanstandende Handlungen.

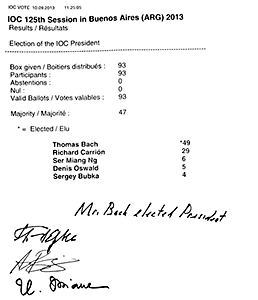

Wo über Moral geplaudert wurde, durfte, wie wir noch ausführen werden, natürlich Thomas Bach (Tauberbischofsheim) nicht fehlen, der Wirtschaftsanwalt und oberste Richter am Weltsportgerichtshof:

Im juristischen Sinne ist Korruption Austausch Geld gegen Stimme oder gegen Leistungen. Das darf aber nicht unser Standard sein. Wir müssen weiter unten ansetzen, bei jeder Unregelmäßigkeit muß gehandelt werden. Wir schreiten sehr viel früher ein.

Das große olympische Ehrenwort darauf.

Wir wollen die These des Herrn Doktor Bach überprüfen, wie „sehr viel früher“ die selbsternannten Tugendwächter zur Sache gehen. Es drängt sich die Frage auf, ob der Sündenfall des IOC in Salt Lake City nur Teil eines größeren Szenarios ist, die Spitze eines Eisbergs sozusagen, und welchen Grund es hat, daß Samaranch und seine Vorständler die grotesken Mißstände über Jahre hinweg geduldet und befördert haben. Weil es kein Gesetz zuläßt, olympische Protagonisten an Lügendetektoren anzuschließen, gibt es rund um das IOC immer noch viele Geheimnisse – auch wenn die für viel Geld angeheuerten PR-Strategen von Hill & Knowlton, sowie die IOC-Lakaien in Medienwirtschaft und Sportwissenschaft, und schließlich die Mitglieder selbst die Mär verbreiten, die Perestroika wäre gelungen, Glasnost hergestellt und damit die Krise zu den Akten gelegt.

Kleinlich soll nicht argumentiert werden in diesem Buch. Deshalb werden wir uns mit einigen Strolchen nur am Rande beschäftigen, dann nämlich, wenn ihre Beispiele dazu angetan sind, eine besondere olympische Kultur zu illustrieren. Das australische IOC-Mitglied Phil Coles, einst Bademeister an der Bondi-Beach, ist so ein Fall. Von General Gadir, von Botschafter Arroyo, von der Sportlehrerin Pirjo Häggman, die 1981 als erste Frau ins IOC gelangte, vom Pinochet-Vertrauten Fantini, der im chilenischen Sport schon vor seinem IOC-Rausschmiß eine persona non grata war, von ihnen müssen wir uns nun schon wieder verabschieden. Jede Gefälligkeit aus der Bewerbung Salt Lake Citys soll nicht erneut aufgerollt werden.

Manche Olympier wie Charles Mukora oder Jean-Claude Ganga werden uns jedoch wieder begegnen. Wobei gerade Letzterer, der ehemalige afrikanische Sport-Primus Ganga, zu einem ganz anderen Kaliber der Wegelagerer gehört – in Salt Lake City jedenfalls schaffte er den Olympiarekord: 216.000 Dollar Vergnügungs- und andere Kosten hielt allein der IOC-Untersuchungsbericht fest, nicht erwähnt wurden darin drei Grundstücksgeschäfte im Vorort Pleasant View, bei denen Ganga noch einmal 60.000 Dollar Gewinn kassierte.

Wir wollen uns auch nicht mit jedem abgehalfterten Minister, jedem Geheimdienstler, jedem Dopingexperten, jedem Vorbestraften, jedem ehemaligen Mitglied blutiger Juntas und jedem Exilanten befassen, der im IOC politisches Asyl gefunden hat (und davon gibt es einige). Wir werden eine Reihe aufrechter Olympier beim Namen nennen. Wir wollen uns der Frage widmen, ob eine geeignete Persönlichkeit für Samaranchs Nachfolge bereitsteht. Wir erinnern daran, wie Sydney, die Olympiastadt 2000, an die Spiele kam. Vor allem aber werden wir eine Reihe hochinteressanter Sportkameraden kennenlernen, deren Vita sich noch nicht von den offiziellen Internetseiten des IOC auf die Festplatte des Heimcomputers herunterladen läßt, so wie die Untersuchungsberichte zum Fall Salt Lake City.

Für diese Herrschaften, meist mit olympischen Orden dekoriert, ist eine Viertelmillion Dollar, wie sie Ganga in Utah akquirierte, kaum der Rede wert. Ob nun der korsisch-marokkanische Schmiergeldbote André Guelfi, der usbekische Pate Gafour Rachimow, der Immobilientycoon Yoshiaki Tsutsumi, der Holzfällerbaron Mohamad Bob Hasan, der Wodka-Importeur Schamil Tarpischtschew – sie alle lieben Reichtum und Macht, und tun verdammt viel dafür, an beides zu gelangen. Wenn sie dem IOC nicht gar selbst angehören, dann machen sie im schützenden Schatten der fünf Ringe doch zumindest gute Geschäfte. Abgerechnet wird dabei in Milliarden. Dollar, nicht türkische Lira.

Fast alle dieser obskuren Figuren unterhalten erstklassige Kontakte zu Juan Antonio Samaranch. Der IOC-Papst zieht Vermittler aus dem Graubereich der Legalität offenbar magisch an. Sie umschwirren ihn wie Motten das Licht: Ölhändler, Holzhändler, Schnapshändler, Baumwollhändler, Waffenhändler, Stimmenhändler, Geldwäscher. Was macht Samaranch, wenn er mit seinem Diplomatenpaß durch die Welt reist? Was treiben seine vielen Wirtschaftsadvokaten und Firmenberater, wenn sie umherjetten? Was leisten sie außer ihrem Dienst am Sport? Zum Beispiel transnationales Wirtschaftslobbying, ein ehrenwerter Job, der in jenen Kreisen sehr in Mode ist, und den auch Thomas Bach betreibt, der deutsche Olympier auf Samaranchs Schoß.

Ein Mann wie der traurige sudanesische General Abdel Gadir war in diesem großen Spiel nur ein Statist. Hereinspaziert in die olympische Spezialdemokratie.

Weißwäscher vom Dienst

Eine hochkarätige Abordnung ließ sich am 6. Dezember 1994 zum Polizeigericht des Schweizer Kantons Vaud chauffieren, in die Rue du Valentin 34 in Lausannes. Die Führer des Weltsports entstiegen schweren Limousinen: IOC-Präsident Juan Antonio Marqués de Saramanch, sein langjähriger Vizepräsident Kéba Mbaye, Richter am Weltgerichtshof in Den Haag, der damalige IOC-Vize Marc Hodler, ein Anwalt aus Bern, und IOC-Generaldirektor Francois Carrard, ein Anwalt aus Lausanne. Von soviel Prominenz war der Polizeirichter Jean-Daniel Martin, der sich gründlich vorbereitet hatte, sehr beeindruckt. Um so mehr, als dann Carrard vehement gegen Angeklagten zu Felde zog, die gar nicht erschienen waren, weil ihnen die Teilnahme an diesem vom IOC angestrengten Schauprozeß sinnlos erschien.

Das IOC hatte eine Verleumdungsklage gegen die beiden Londoner Journalisten Andrew Jennings und Vyv Simson angestrengt. In ihrem 1992 veröffentlichten und weltweit beachteten Buch The Lords of the Rings hätten sie, laut Carrard, „die Grenzen der akzeptierbaren Kritik überschritten“. Das Buch sei voll von „Unwahrheiten“ gewesen: Samaranchs Vergangenheit als glühender Franco-Anhänger, das IOC als eine der Mafia ähnelnde Organisation, der Präsident als geldsüchtiger Dikator, Korruption bei der Vergabe von olympischen Spielen und beim Postengeschacher im Weltsport.

Über den Vorwurf, die Autoren hätten gelogen, durfte man damals schon lachen. Je mehr Jahre vergehen, desto lustiger wird die Angelegenheit, wenngleich es für Jennings, der dem olympischen Metier treu blieb und zwei weitere Bücher veröffentlichte, zeitweise gar nicht lustig war. So verweigerte ihm das IOC bis 1999 sämtliche Akkreditierungen und schränkte damit seine Arbeitsmöglichkeiten ein. Die Strafe indes, die der Richter Martin am 8. Dezember 1994 gegen beide Autoren aussprach, hat Jennings mit typisch britischem Humor in den „Samaranch-Literaturpreis“ umgedeutet: Weder ging er fünf Tage ins Gefängnis, noch hat er die Prozeßkosten bezahlt.

Vielleicht sollte erwähnt werden, daß auf Druck aus der Schweiz auch Scotland Yard, Dezernat für internationale und organisierte Kriminalität, eingeschaltet war (gegen die Journalisten, nicht gegen das IOC); daß die „Verurteilung“ aufgrund eines Verleumdungsparagraphen erfolgte, der so nur im Kanton Vaud (und vielleicht noch einigen Diktaturen) gilt, und daß es den Angeklagten nach Artikel 173, Absatz 3 des Strafgesetzbuches nicht erlaubt war, „Beweise anzutreten“. Mit diesem Urteil gingen promovierte Juristen im IOC, wie Thomas Bach, hausieren, als wäre es das Evangelium.

So harmlos sich heute, nach vielen weiteren Enthüllungen, manche Passagen des Buches lesen, damals war The Lords of the Rings ein Hammerschlag. Zahlreichen altgedienten Olympiern gilt Jennings noch immer als größter Feind und Hauptverantwortlicher dafür, daß das IOC in der öffentlichen Meinung so tief gesunken ist. Auch gewissen Vertretern aus dem Pressekorps blieb er verhaßt. Einige dieser Hofberichterstatter haben sich damals mächtig ins Zeug gelegt für das IOC und besonders für Samaranch. David Miller etwa, seinerzeit noch Sportchef der Londoner Times und offizieller Samaranch-Biograph, durfte im Mai 1992 sogar auf einer Sitzung der IOC-Exekutive über das vermeintliche Machwerk referieren. Da listete der füllige Miller, Spitzname Fat Dave, dann mit der Akribie eines Buchhalters angebliche „Verdrehungen“, „Verzerrungen“ und „Unterstellungen“ auf, sowie „sieben bis acht Beweise der Ignoranz darüber, wie das IOC und die Internationalen Föderationen arbeiten“.

Ein deutscher Medienvertreter, der das Mitteilungsblatt des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) editiert, nahm den in der ARD ausgestrahlten (und preisgekrönten) Film zum Buch von Jennings und Simson aufs Korn. In einem Leserbrief an die Zeitschrift Sportjournalist schrieb Willy Ph. Knecht:

Den für die offenbar unkundige Redaktion nicht erkennbaren Hintergrund des Horrorfilms bilden latente Bestrebungen, das IOC per Diffamierung zu zerschlagen, um dadurch sportfremden Mächten den Zugriff auf die Olympischen Spiele und deren kommerzielle Ausbeutung zu ermöglichen.

Die Argumentationsweise ist typisch für Samaranchs Welt, sie wird uns noch oft begegnen in diesem Buch. Gern entwirft man Verschwörungstheorien und unterstellt, daß die Kritiker von der Arbeit des IOC viel zu wenig verstehen. Miller und Knecht eint übrigens nicht nur die Abscheu vor Andrew Jennings, beide wurden vom IOC mit Olympischen Orden geehrt, beide verdienten sich auch als Berater und Lohnschreiber für verschiedene Olympiabewerbungen ein Zusatzbrot.

Marc Hodler hat einmal gesagt, ihn hätte an The Lords of the Rings am meisten betrübt, daß das IOC als Mafia dargestellt worden sei. Fast auf den Tag genau sechs Jahre nach seinem Besuch im Polizeigericht, weilte Hodler wieder in seiner zweiten Heimatstadt Lausanne. Offenbar hatte ihn, den mittlerweile 80-Jährigen, nun die Weisheit des Alters ereilt. Wie anders war zu erklären, daß er, der sich doch immer vehement gegen „bösartige Unterstellungen“ verwahrt hatte, nun im IOC-Glaspalast im Stadtteil Vidy so vom Leder zog: Er sprach von „klarer Korruption“ in Salt Lake City, vom organisierten Stimmenkauf auch in seinem Ski-Weltverband Fis, von schmutzigen Werbekampagnen, vom verachtenswürdigen Wirken sogenannter Agenten. Er kenne keine Stadt, der Olympische Spiele auf „unangreifbare Weise“ zugesprochen wurden. Keine Frage: Hodler, seit 1963 IOC-Mitglied und zwei Jahrzehnte lang als Hauspolizist und Tugendwächter für Olympiabewerbungen zuständig, hatte mafiose Strukturen skizziert. Nun sollte es sich endgültig festsetzen im Bewußtsein der Weltöffentlichkeit, das geflügelte Wort von der IOC-Mafia, die den Sport regiert.

Das Exekutivkomitee reagierte pikiert und entschuldigte sich beim Fiat-Chef Gianni Agnelli, den Hodler als einen der Drahtzieher im Hintergrund ausgemacht hatte, weil er mit seinem Geld Großereignisse wie Ski-Weltmeisterschaften und Winterspiele in seine Bergregion Sestriere holt. Hodler bekam von Samaranch umgehend „einen Maulkorb verpaßt“. In einem ausführlichen Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung hat er seine Darstellungen nach ein paar Tagen noch präzisiert. Eine „Fäulnis am Olymp“ diagnostizierte das Blatt seinerzeit.

Wie sich die Zeiten ändern. Nach langer Verbannung erhielt Andrew Jennings zur Weltdopingkonferenz Anfang Februar 1999 wieder eine Akkreditierung vom IOC. Auf der ersten großen Pressekonferenz im Kinosaal des Palais de Beaulieu wurde Generaldirektor Carrard vom Berichterstatter der New York Times prompt gefragt, ob er sich nicht endlich entschuldigen wolle bei Jennings. Arrogant bügelte der bullige Verwaltungschef den Fragesteller ab. Jennings hätte nur Lügen verbreitet und niemals Beweise für seine Thesen erbracht. Daraufhin meldete sich Jennings zu Wort:

Monsieur Carrard, würden Sie den Kollegen bitte sagen, welche Lügen ich verbreitet haben soll. Und würden Sie ihnen auch sagen, wie das IOC die freie Presse kriminalisiert hat?

Carrard unterbrach Jennings abrupt. Dies sei „keine Pressekonferenz Jennings contra Carrard, sondern eine IOC-Pressekonferenz für die freie Presse“. Die aber hatte keine Fragen mehr an Carrard. Während der IOC-Manager wütend den Saal verließ, wurde der Brite von Dutzenden Reportern und Kamerateams umstellt.

Am Ende des für das IOC katastrophalen Jahres 1999 verteilte die Kommunikationsabteilung einen dicken Wälzer mit dem Titel IOC background information, in dem die Presse-Berichterstattung über die Stationen der Not in Zahlen, Tabellen, Schlagworte, bunte Diagramme und Grafiken umgewandelt und in schlichte, eingängige Thesen transformiert worden war: Erstens habe die Öffentlichkeit wieder einmal zu wenig über Struktur, Arbeitsweise und bahnbrechende humanitäre Leistungen des IOC gewußt. Deshalb sei es zweitens zu großen Teilen eine Medien-Krise gewesen (oft genug hatten IOC-Vertreter wie Samaranch und Bach die Berichterstattung gerügt). Und drittens sei die Krise nun beendet, da doch der Olympiakonzern mit einigen Regelmodifikationen seine Transparenz und demokratisches Grundverständnis unter Beweis gestellt habe. Die Sache könne endlich zu den Akten gelegt werden, ein Gummiband um das Krisen-Kompendium und ab ins Regal gestellt. So hätten es die Sportsfreunde aus Lausanne gern gesehen.

In der Broschüre waren die Ereignisse fein säuberlich in ein Zeitraster gepreßt: Der 24. November 1998, als die lokale Fernsehstation KTVX in Salt Lake City einen bedenklichen Bericht über die Rundumbetreuung von IOC-Mitgliedern und deren Familienangehörigen sendete. Der 1. Dezember 1998, als Präsident Samaranch, wie es sich für eine herausragende Führungsperson gebot, sofort eine Untersuchungskommission einberief – mit eigenen Leuten einberief, geführt von Richard Pound. Der 11. Dezember 1998, als Marc Hodler in Lausanne hochinteressante Details ausplauderte. Der 24. Januar 1999, als die Exekutive nach einer Sitzung mit der Adhoc-Kommission erste Bestrafungen empfahl. Die 108. Session im März 1999, die sechs Mitglieder ausschloß, Samaranch im Amt bestätigte, der dann die Gründung einer Ethik- und einer Reformkommission verfügte. Die 109. Session im Juni 1999 in Seoul, die von Medienvertretern erstmals auf Monitoren verfolgt werden durfte, die in einem etwas abgeänderten Verfahren Turin zum Ausrichter der Olympischen Winterspiele 2006 kürte, obgleich Sion nach einem offiziellen Bericht die bessere Bewerbung angeboten hatte. Und schließlich die 110. Session im Dezember 1999 in Lausanne, auf der rund 50 mehr oder weniger wichtige Regeländerungen verabschiedet wurden. Mit dem 12. Dezember 1999, so die offizielle Diktion, war die Sache ausgestanden. The crises is over, gab Samaranch der Weltpresse bekannt.

Ist dem IOC da tatsächlich ein komplizierter Doppelsalto gelungen? Was war so neu an diesem, nun 113 Personen umfassenden Gremium, außer dem Sachverhalt, daß erstmals zehn (ab 2002 fünfzehn) von den Olympiateilnehmern bestimmte Athletensprecher vertreten waren?

Bei der Abschlußzeremonie im Palais de Beaulieu fühlten sich die Beobachter schon wieder in alte Zeiten zurückversetzt. Zu „stehenden Ovationen“ hatte der IOC-Doyen, der skandalumwitterte Joao Havelange, Jahrgang 1916, seine Gefährten aufgefordert. Das Völkchen gehorchte dem Brasilianer aufs Wort und spendete erlösenden Beifall für Samaranch, Jahrgang 1920, den Havelange zuvor mit einer lobhudelnden Laudatio beglückt hatte. „Ich danke für diese Geste der Freundschaft“, säuselte der Präsident. „Wir haben Wort gehalten. Im neuen Jahrtausend haben wir ein neues IOC.“ Dann schlug er sein Hämmerchen auf den Tisch und beendete den Konvent.

Beim Plausch auf den Fluren erwies sich einmal mehr, warum das System Samaranch noch funktioniert. Der Österreicher Philipp von Schoeller etwa hatte seinen Präsidenten während der Sitzung zu einer klaren Stellungnahme in Sachen Korruption aufgefordert.

(siehe auch dieses Interview mit Philipp von Schoeller vom September 2000: „Die Krise bleibt“)

Samaranch brachte jedoch nur seine hölzerne Standardfloskel, daß er den Mitgliedern hundertprozentig vertraue. „Ich hätte gern mehr gehört, wir hätten auch mehr verdient“, moserte von Schoeller hinterher. Warum hat er nicht mehr eingefordert drinnen im Saal? „Bitte strapazieren sie meine Loyalität nicht.“ Loyalität, Einheit, Ehre – diese Begriffe gehören immer noch zum Grundwortschatz des IOC, sie wurden in Lausanne entsprechend inflationär benutzt.

Genau genommen hatte das IOC sein Versprechen, in Windeseile zu einem demokratischen Gremium zu mutieren, schon mit einer der ersten Aktionen der 110. Session karrikiert. Denn ganz oben auf der Agenda stand die Vereidigung eines Sportfunktionärs, der zu den gerissensten des Planeten zählt. Also schwor Joseph Blatter, der Präsident des Fußball-Weltverbandes (Fifa), einen olympischen Eid, sich nie dem Kommerz zu beugen, auch das Wort Fairplay kam dem Dampfplauderer leicht über die Lippen. Im Kinosaal, in dem die Presse die Session verfolgen durfte, wurde schallend gelacht – aus gutem Grunde, denn Blatter beugt gern mal die Wahrheit.

Wie oft hatte Blatter seine unausgegorenen Vorstöße in der Fifa, etwa als er Weltmeisterschaften im Zwei-Jahres-Rhythmus vorschlug, eigentlich schon mit der Unwahrheit begleitet, es sei alles abgesprochen mit seinem Exekutivkomitee?

Hatte er nicht, als er noch Generalsekretär war, Interessenten am milliardenschweren Fernsehvertrag für die Weltmeisterschaften 2002 und 2006 hingehalten, desinformiert und an der Nase herumgeführt – so daß am Ende Leo Kirch & Partner die Rechte zugesprochen wurden?

Hatte der Generalsekretär Blatter nicht etliche Male behauptet, er wolle nicht Fifa-Präsident werden und dabei doch gleichzeitig unter Ausnutzung der Fifa-Verwaltung seine Kandidatur betrieben? Hatte er nicht behauptet, im Juni 1998 vor seiner skandalösen „Wahl“ zum Fifa-Boß nie im Pariser Hotel Meridien Montparnasse gewesen zu sein, in dem in der Nacht vor der Entscheidung afrikanische Delegierte bestochen worden sein sollen? Blatter war in jenem Hotel und hatte die Afrikaner mit einer demagogischen Rede auf die Europäer und seinen Herausforderer Lennart Johansson gehetzt.

Dieser edle Sportfunktionär, der laut Fifa-Vizepräsident David Will für immer mit dem Schatten der Bestechung behaftet ist, gehörte nun auch zum IOC. Keine Frage, daß gerade Blatter dort am passenden Platze ist.

Nach Blatters Vereidigung setzte sich die Belustigung beim Auftritt der IOC-Generalsekretärin Francoise Zweifel fort, die das Programm der Session vorstellen sollte und sich dabei auf Essenszeiten und Transportmöglichkeiten beschränkte.

Vor Beginn der Diskussion handelte Samaranch dann routiniert eine weitere Personalie ab. Nach dem Tod von Primo Nebiolo sei der Welt-Leichtathletikverband IAAF im IOC nicht mehr vertreten, erklärte Samaranch – ungeachtet der Tatsache, daß Arne Ljungqvist (Schweden), der erste IAAF-Vizepräsident, seit vielen Jahren Mitglied ist. Samaranch schlug vor, noch schnell Nebiolos Nachfolger Lamine Diack (Senegal) per Akklamation und nach den alten Regeln als sogenanntes Ex-officio-Mitglied für die Dauer seiner IAAF-Amtszeit aufzunehmen. „Sind sie einverstanden“, fragte der Präsident. Der Beifall kam prompt.

Wortbeiträge gab es viele im Verlaufe der zweitägigen Sitzung. Diskutiert wurde vor allem dann, wenn man seine Pfründe gefährdet sah, also in Fragen der Mitgliedschaft (Alterslimit, Wählbarkeit, Amtszeit) und der Wahl von Olympiastädten. Zur Aufnahme der ersten zehn aktiven Athleten ins IOC erklärte der Syrer Samin Moudallal, dies sei „zwecklos und nicht berechtigt. Athleten sind keine Führungspersönlichkeiten und haben keine Erfahrung im administrativen Bereich.“ Havelange sah ebenfalls keinen Grund, die Regeln zu verändern. „Dann müßten ja dreißig Mitglieder ihren Hut nehmen“, greinte er. „Das ist nicht gerecht, denn sie sind gewählt worden und haben Rechte erworben.“ Der Italiener Franco Carraro wies den Doyen zurecht: „Herr Havelange, sie sollten die Regel zehn lesen, die sieht vor, daß kein IOC-Mitglied seine Rechte verliert.“

Dieser entscheidende Punkt war lange vor der Session geklärt worden: Bis zum Ende einer achtjährigen Übergangszeit bleibt für die meisten Mitglieder alles beim alten. Die Altersbegrenzung von 70 Jahren (vorher 80 Jahre) gilt nur für Neuankömmlinge, nicht für jene, die schon vor 1999 Mitglied waren. Persönliche Mitglieder müssen sich erst im Jahr 2007 zur Wahl stellen. Das Chaos war allgegenwärtig an jenem Dezemberwochenende in Lausanne. Völlig unklar blieb, wie das IOC seine neue Struktur durchsetzen will. Künftig soll es aus 70 persönlichen Mitgliedern (maximal einer pro Land), 15 Präsidenten Nationaler Olympischer Komitees, 15 Präsidenten von Welt-Sportverbänden und 15 aktiven Athleten bestehen. Bis es, Ende des Jahrzehnts, aber so weit ist, könnte das IOC auf bis zu 150 Mitglieder anschwellen.

Ziemlich erbittert wurde über die olympische Reisetätigkeit gestritten. Die meisten der etwa 40 Redner wollten sich das Recht nicht nehmen lassen, auch weiterhin Olympiabewerberstädte aufzusuchen. Als es dann zur Abstimmung kam, stellte der Samaranch eine clevere Frage: „Wer ist für Besuche?“ Zehn Mitglieder hoben den Arm, der Deutsche Walther Tröger enthielt sich der Stimme, 89 stimmten dagegen. Die letzte schwere Hürde war genommen. Samaranch kennt eben seine Pappenheimer, bei denen – wenn es darauf ankommt – immer noch die Feigheit siegt.

Aber auch der Reise-Passus ließ viele Fragen offen. Es wurde lediglich beschlossen, dass Besuche von IOC-Mitgliedern in Bewerberstädten wie auch Gegenbesuche der Bewerber „nicht nötig“ sind. Keinerlei Aussagen traf man über mögliche Sanktionen. Ob man nun Reisen als Privatperson, IOC-Mitglied, NOK-Chef oder als Unternehmer unternimmt, läßt sich ohnehin kaum unterscheiden, erklärte Tröger, der sich seine Reisen nicht verbieten läßt, wie der Grieche Lambis Nikolaou, die britische Prinzessin Anne oder der holländische Prinz Wilhelm von Oranjen. Den Interpretationen waren keine Grenzen gesetzt, so sah sie also aus die neue olympische Volldemokratie.

Die grundsätzlich zu befürwortende Aufnahme der Sportler mißriet leider auch ein wenig. Künftig soll es ja so sein, daß sich jeder IOC-Kandidat zuerst einem kleinen Prüfgremium stellt. Da aber Ende 1999 alles schnell gehen mußte, weil Samaranch zur Berichterstattung vor dem US-Kongreß in Washington Ergebnisse vorweisen wollte, wurden die Aktivenvertreter allesamt durchgedrückt. Obgleich zwei der neuen Mitglieder ins Doping-Zwielicht gerückt waren.

Für die Italienerin Manuela di Centa, mehrfache Olympiasiegerin im Skilanglauf, interessierte sich die wegen systematischen Dopings ermittelnde Staatsanwaltschaft von Ferrara. Die ehemalige kanadische Sprinterin Charmaine Crooks war bereits ein Jahrzehnt zuvor im Report des Richters John Dubin aufgetaucht, der die Dopingaffäre um den 100-Meter-Sprinter Ben Johnson untersucht hatte. Johnson wurde bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul des Anabolikadopings überführt und gilt seither als prominentester Doper der Sportgeschichte. Er mußte die Goldmedaille zurückgeben, sein Weltrekord wurde annulliert. Sein Trainer Charlie Francis sagte später vor Richter Dubin unter Eid aus, auch Chermaine Crooks gedopt zu haben. Frau Crooks gelangte nicht nur ins IOC, sie werkelte sogar schon eine Zeitlang in der neuen Ethik-Kommission. Ihre IOC-Kollegen fanden das normal. Dubin-Report? „Welcher Name steht schon nicht in irgendeinem Bericht“, konterte der Exekutivler Jacques Rogge aus Belgien lapidar. Rogge zählt zu den Favoriten auf die Nachfolge Samaranchs.

Ob nun Joseph Blatter oder Chermaine Crooks, die offizielle IOC-Geschichtsschreibung sparte die Aufarbeitung solcher Fälle aus. Die olympische Weißwaschanlage drehte sich im Schnelldurchlauf.

Gleich zu Beginn des Jahres 1999 hatte die IOC-Führung die hartgesottene PR-Firma Hill & Knowlton angeheuert. In einem internen IOC-Papier war dazu ein Sonderbudget von 2,5 bis 5 Millionen Dollar empfohlen worden. Diese Aktion hatte nur ein Ziel: Das stark ramponierte Image des Olympiakonzerns und besonders seines Präsidenten Samaranch zu korrigieren. Also konzentrierten sich die Schönfärber von Hill & Knowlton, mit Büros weltweit vertreten, besonders auf die Vereinigten Staaten – wegen der Nähe zu Salt Lake City, weil in den USA neun von elf Sponsoren beheimatet sind, weil amerikanische Politiker am lautesten Reformen und die Ablösung Samaranchs eingefordert hatten und damit gedroht worden war, den Sponsoren Steuervergünstigungen zu streichen. Laut einem internen IOC-Papier sollten „negative wirtschaftliche und juristische Auswirkungen minimiert“

Das IOC-Krisenmanagement wurde fortan entscheidend von einem gläsernen Büroturm in New Yorks Upper East Side aus betrieben. Hill & Knowlton koordinierte Termine, legte Strategien – „Verantwortung übernehmen ohne Schuld einzugestehen“ – und Medienauftritte fest, erstellte eine Liste mit unbotmäßigen Berichterstattern, überschwemmte die Welt mit Erfolgsmeldungen aus dem Olymp. „Ohne diese Beratung“, vermutete IOC-Sprecher Franklin Servan-Schreiber, „hätten wir diese Phase vielleicht nicht überstanden.“ Servan-Schreiber, einst Mitarbeiter des Herrenmagazins Lui und in der Verwaltung gerade erst vom Internet-Verantwortlichen zum Kommunikationsdirektor aufgestiegen, bekam einen smarten Mitarbeiter von Hill & Knowlton, Michael Kontos, quasi ins Büro gesetzt.

„Niemand ist besser darin, eine Krise zu kontrollieren als Hill & Knowlton“, davon war IOC-Marketingdirektor Michael Payne überzeugt. Wie die Firma fürs Grobe mitunter vorzugehen pflegt, beschrieb das Schweizer Nachrichtenmagazin Facts:

Zu zweifelhaftem Ruhm kam Hill & Knowlton zu Beginn der Neunziger Jahre als skrupellose Vertreterin Kuwaits. Kurz nach dem Einmarsch irakischer Truppen in der Ölscheichkommune erhielt die PR-Agentur für 5,6 Millionen Dollar den Auftrag, die Welt auf einen groß angelegten Angriff auf Irak einzustimmen.

Das gelang mit einem dreisten Trick. Die Lobbyisten führten den Senatsausschuß in Washington ein 15-jähriges Mädchen vor, das angeblich zugegen war, als irakische Soldaten in kuwaitischen Spitälern Brutkästen mitsamt zu früh geborenen Baybs zertrümmerten. Die Barbarei schockte die Welt. Der damalige US-Präsident George Bush blies zum Angriff.

Nur: Die Schauermär war erfunden, die vermeintliche Augenzeugin die Tochter des kuwaitischen Botschafters.

Jahre nach dem Golfkrieg wurde der perfide Trick aufgedeckt. Oft war Hill & Knowlton mangelnde Moral bei der Auswahl der Kundschaft vorgeworfen worden. Man vertrat die Church of Scientology, einen radikalen amerikanischen Anti-Abtreibungsverbund oder Staaten wie China und die Türkei, die nicht ganz oben stehen unter den Verfechtern der Menschenrechte. Unter diese erlesene Klientel mischte sich nun das IOC.

Als das Wallstreet Journal Ende 1999 pikante Details der Abmachungen mit Hill & Knowlton veröffentlichte, staunte das Fußvolk im olympischen Parlament. 1,75 Millionen Dollar waren schon verpulvert worden für die Imagewäsche von Samaranch & Co. „Mir wurde über diese Ausgaben nie etwas gesagt“, klagte der Norweger Gerhard Heiberg. „Als IOC-Mitglied hätte ich aber informiert werden müssen. Besonders in einer Zeit, da Samaranch das IOC offener und transparenter machen will.“ Offenheit und Transparenz galt offenbar nur für Samaranchs Zwölferrat, das Exekutivkomitee. In dem Umstand, daß Hill & Knowlton auch bei den Olympiabewerbern Athen (2004) und Toronto (2008) engagiert war, sahen die IOC-Bosse kein Problem. Die Aufgaben würden von unterschiedlichen Teams realisiert, weshalb Interessenkonflikte ausgeschlossen seien.

Im Bewußtsein der Olympiavorsteher, die ja nichts anderes als Konzernmanager sind, ist ein gutes Image vor allem eine Frage der Finanzen. Und Geld hat das IOC mehr als genug. Also startete im Januar 2000 eine erste weltweite Werbekampagne unter dem schwulstigen Titel Celebrate humanity, Menschlichkeit feiern. Nach den vielen unappetitlichen Geschichten sollte die Aufmerksamkeit der Medien endlich wieder auf die Olympischen Spiele gerichtet werden, auf das einzige, was laut IOC-Diktion „wirklich wichtig ist“. Sechs Fernseh-, acht Radiospots und mehr als ein Dutzend Zeitungsmotive ließ das IOC dazu erstellen. „Wieviel uns die Sache kostet, können wir erst nach den Spielen in Sydney sagen“, erklärte Marketingchef Payne, „aber wie viel es auch sein mag, in jedem Fall wird es ein Beitrag für die Olympische Bewegung sein.“

Natürlich, die Bewegung, die gibt es ja auch noch. Das IOC greift auf jene zurück, deren Belange es zu oft ignoriert – die Athleten. Bei seinen Werbespots schöpft das IOC aus dem Fundus einer hundertjährigen Historie, indem es einzigartige Sportler porträtiert: Wilma Rudolph zum Beispiel, die eine Kinderlähmung überwand und 1960 Sprint-Olympiasiegerin wurde; Luz Long und Jesse Owens, die Weitsprung-Rivalen von 1936; Shun Fukimoto, der 1976 mit gebrochenem Knie Turn-Olympiasieger wurde; John Stephen Akuhari aus Tansania, der 1968 im Marathonlauf eine Stunde nach der Siegerehrung ins Ziel kam und dennoch soviel Beifall erhielt wie Olympiasieger Mamo Wolde. Alles wunderbare Geschichten. Großartige Athleten, von denen sich das IOC ein sauberes Image borgt.

Danke! Spitzen Lektüre.

„Blatter war in jenem Hotel und hatte die Afrikaner mit einer demagogischen Rede auf die Europäer und seinen Herausforderer Lennart Johansson aufgehetzt.“

Ohlala. Blatter ist also ein unglaublicher Demonteur. Von Menschen und Nummernschildern.

Pingback: Präsident Rogge sagt … : jens weinreich

Pingback: Morgen werden die schwarzen Vögel kommen | F!XMBR

Pingback: Lesestoff « Der Ballkönig

Pingback: Olympische Jugendspiele : jens weinreich

“Blatter war in jenem Hotel und hatte die Afrikaner mit einer demagogischen Rede auf die Europäer und seinen Herausforderer Lennart Johansson aufgehetzt.�?

Bin gerade über die Formulierung gestolpert. Passt natürlich, das doppelte „auf“ ist aber trotzdem unglücklich.

Und nun genug der Stilkritik…

Den „Demagogen“ gabs damals aber auch in der Zwanziger-Großpackung oder? So oft, wie Sie damit um sich werfen…

(ja, ich schäme mich ja schon für den Witz. Ehrlich.)

Und eigentlich sollte der Zwanziger durchgestrichen sein. Ich bin und bleibe einfach ein Computeraffe…

(

Test2)Oft? Einmal im Jahrzehnt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich mit Thomas Kistner vor dem Raum stand, in dem JSB seine aufwiegelnde Rede gehalten hat, wir haben uns sogar reingeschlichen und konnten drinnen natürlich besser zuhören als mit den Ohren an der Tür. Nach einer Weile wurden wir hinaus komplementiert.

Pingback: Das intransparenteste Unternehmen der Welt : jens weinreich

Pingback: “Sport bez Korupcji” : jens weinreich

Pingback: Was vom Tage übrig bleibt (18): Bid Books der Olympiabewerber 2016 : jens weinreich

Pingback: Korruption im Sport: Präventionsmaßnahmen : jens weinreich

Pingback: Ten years after: IOC-Krisensession im März 1999 : jens weinreich

Pingback: Play the Game 2009 : jens weinreich

Pingback: München vs. Pyeongchang: Spin Doctors und andere Berater : jens weinreich

Pingback: † Anwar Chowdhry : jens weinreich

Pingback: Der Fuchs im Hühnerstall oder: Ehrenmänner, Ehrenworte, Ehrensachen • Sport and Politics

Pingback: † Anwar Chowdhry • Sport and Politics

Pingback: Der Überlebenskampf: Olympische Winterspiele 2026 • Sport and Politics

Pingback: Strand-Kongresse und Strafprozesse - das Olympiajahr 2020 • SPORT & POLITICS

Pingback: RIP, Gian Franco Kasper – SPORT & POLITICS

Pingback: Der Olympia-Ausschluss russischer und belarussischer Sportsoldaten ist rechtlich natürlich zulässig – SPORT & POLITICS